SCHIBIG BILDHAUER CH-6422 STEINEN Switzerland

Holzbildhauer - Holzschnitzer - Wood-carving - Sculpture in wood

NEBENSACHEN - Texte von JS über Kunst und Handwerk

Das ist ein Auszug von Texten aus der DVD "Nebensachen" - welche eine Art virtuelles Museum der Tätigkeit der Bildhauerei Schibig darstellt. Die fast 3000 Bilder dazu will ich vorläufig nicht der Website "aufladen": das würde wohl Ihre Geduld doch etwas sehr strapazieren! Allerdings sind gerade diese Bilder die eigentliche Essenz des "Museums": bei Interesse sende ich Ihnen gerne eine Kopie der DVD, Bestellung per E-Mail.

„Tatsache gewordene Variationen des Möglichen“

Grafiken, Designs und Fotos von Arbeiten von Josef Schibig - geboren 1930 - und seiner Werkstatt, nummeriert anhand der Auftragsnummern, mit kurzen Beschreibungen zu den Bildern und weiteren Aufsätzen zum Umfeld der Bildhauerei, gut 3000 Bilder auf DVD.

+ + +

Auf der DVD finden Sie alle diese Texte, sowie an die 3000 Bilder (jpg). Je nach Version sind weitere nützliche Texte aus dem Umfeld der Holzbildhauerei enthalten. Bilder samt Kommentar werden noch laufend ergänzt: fragen Sie nach der neusten Version!Vorbemerkungen

Kunst kommt weder vom Wollen noch vom Können, obwohl sie beider unerlässlich bedarf. Sie kommt von der Gnade, von der Gunst!

Die Sammlung der „Nebensachen-Bilder“ samt Kommentaren hat – ungesucht - eine hintergründige philosophische Dimension. Bei richtiger Betrachtung wird bei jedem Bild bewusst, dass es sich um eine Tatsache gewordene Variation eines denkbar möglichen Ausschnittes des Alls handelt.

So evoziert jedes – an sich vielleicht belanglose Bild – mehrere Ebenen:

- den „wirklich“ materiell existierenden Gegenstand, abgebildet als Entwurf oder Abbild

- das davon materiell existierende Abbild: in Holz, auf Papier usw., als Photographie, Malerei, Zeichnung

- das Abbild der vorigen Ebenen, als Computerdatei sichtbar gemacht auf dem Bildschirm, oft in Variationen

- aufgrund der Computerdateien wiederum auf Papier und andere Medien gedruckte, ev. von Hand weiter bearbeitete Bilder

Es handelt sich also um bildgewordene und damit aus menschlicher Sicht reale Variationen möglicher Teile des Weltalls.

Im Alltag werden wir meine Sammlung wohl etwas weniger „geschwollen“ behandeln: man kann sie auch einfach als Musterbuch für Kunsthandwerker benützen, oder als greisenhaft geschwätzigen Lebensrückblick.

Schon kurz nach Beginn meiner Holzbildhauer-Lehre (1946 bis 1949) bei Meister Anton Reichmuth in Schwyz kam mir der Gedanke, wie reizvoll es doch wäre, alle im Leben ausgeführten Arbeiten am Rande eines Weges aufgereiht zu sehen, um sie nochmals zu betrachten und auch zu beurteilen. Dass dies auf Erden nicht möglich ist, leuchtet ein; vielleicht wird es uns im Jenseits gewährt – als Belohnung, oder auch zur Beschämung und Strafe?

Als Josef Schibig sich, nach Ausbildungsjahren in Italien und in Lausanne, und erneuter Tätigkeit in Schwyz anno 1956 in Steinen selbständig machte, begann er praktisch sofort, sämtliche Arbeiten und Projekte zu nummerieren und zu registrieren. Alle Unterlagen zu den Arbeiten, wie Skizzen, Modelle, Arbeitsbeschrieb, Kalkulation, Korrespondenz, Fotos usw. wurden laufend ziemlich konsequent unter den gleichen Nummern gesammelt und aufbewahrt. Anfänglich erfolgte dies natürlich auf Papier – zuerst in Miniatur-Milchbüchlein, die dann schrittweise dem Normalformat A4 angenähert wurden – und dann ab 1983 (Commodore Volkscomputer VC20, Speichermedium eine Tonbandkassette mit 56 kb) kam die Computerisierung.

In der langen aktiven Periode der Werkstatt Schibig, gut 50 Jahre, gab es auch eine Reihe von Lehrlingen, Praktikanten und Arbeitern – fast 60, deren Anteil selbstverständlich nicht vergessen werden darf. Es würde zu weit führen, alle zu erwähnen. Doch ein Name soll nicht vergessen werden: Gottfried Meyer, der bereits anno 1958 aus Wassertrüdingen in Mittelfranken zu uns kam. Unsere Lebenswege waren seither stets miteinander verknüpft; bis zu seiner Pensionierung war Gottfried bei uns Faktotum, meisterlicher Bildhauer in allen Sparten, geduldiger Ausbildner, und nebenbei ein humorvoller Hausschatz von Sprüchen zu allen Lebenslagen. Ein sehr grosser Teil aller Arbeiten aus unserer Werkstatt entstand aus einem Zusammenklang der in Zeichnungen oder Modellen festgehaltenen Ideen von JS und seiner meisterlichen Interpretation davon im Holz.

Neben 10 offiziellen Lehrlingen (nach BIGA-Lehrlingsreglement) haben eine ganze Reihe von Praktikanten und Volontären bei uns „studiert“. Zu erwähnen sind Franz Weickmann, der sich in Landshut als bekannter Gestalter von Chromstahl-Skulpturen etablieren konnte; Franz Ledergerber, selbständig in Bühl bei Aarberg, einer der innovativsten Köpfe der Schweizer Holzbildhauerei; Meinrad Betschart (Burgund) und Andreas Reichlin (Küssnacht), zwei bekannte Stützen der Zentralschweizer Skulpturen-Szene. Unser wohl letzter Lehrling, Simon Ledergerber, wird dank seiner Talente und eindrücklicher Schaffenskraft ganz gewiss seinen Weg machen, nachdem er im Sommer 05 die Lehre beendet. Und die andern, hier nicht speziell erwähnten, haben selbstverständlich jeder/jede im Rahmen der ihnen von Gott geschenkten Talente am reichen Fundus der Werkstatt Schibig mitgebaut!

Wir sind derweil bei fast 10'000 Auftragsnummern angelangt; ausgeführte Arbeiten sind es klar erheblich mehr, sind doch unter den gleichen Nummern gelegentlich hunderte von ähnlichen Arbeiten registriert worden. Nicht ganz unerwartet wird es darum - gegen Ende des Lebens von JS – möglich, mindestens einen kleinen Teil der erträumten Universal-Galerie zu verwirklichen: Nicht die fertigen Arbeiten, die HAUPTSACHEN, können aufgereiht werden, denn die wurden ja mehrheitlich auf Bestellung von Kunden gestaltet und sind nicht mehr greifbar, höchstens eine Menge von ge- oder missglückten Modellen und Probierstücken, Übungsstücken. Aber alles was auf Papier oder ähnlichen Trägern vorhanden ist: Entwürfe, oft in Varianten, inklusive Fotos und Negativen, eben die NEBENSACHEN – Strandgut - kann heute in den Computer eingelesen, gelegentlich noch etwas aufgepäppelt und am Bildschirm bewundert – oder eben auch belächelt und gar verachtet – werden. Sei dem so!

Das Bildersammeln begann mit dem Durchforsten von Zeichnungsmappen, Skizzenbüchern, Fotobüchern und Negativen. Nicht alle 10'000 Arbeiten erforderten – oder erlaubten, man denke an den fast immer beschränkten Preisrahmen! – schöne und durchdachte Entwürfe oder ergaben anschauliche Fotos. Und zahlreiche Aufträge waren so einfach, unansehnlich und unbedeutend, dass es sich nicht lohnte, sie bildlich festzuhalten.

Die Qualität der Bilder ist leider nicht durchwegs sehr gut. Manchmal war zu entscheiden, ob ein weniger gutes Bild von einer interessanten Arbeit in die Sammlung aufgenommen werden solle: Information vor Aesthetik? Bei der grossen Zahl von Bildern gibt es auch das Problem, dass diese, bei der heutigen Technik, kaum mehr auf einem allgemein zugänglichen Träger unterzubringen sind, wenn man allzu grossen Wert auf optimale Auflösung legt.

Es wurden auch Arbeiten aus dem weiteren Rahmen der Ausbildung von JS mit einbezogen: wenige Zeichnungen aus der Gewerbeschule in Schwyz (Zeichnungslehrer Hans Annen), viele aus der Kunstgewerbeschule Luzern (Lehrer Netzer und Andermatt), Fotos von Arbeiten, die er während annähernd zwei Jahren in der Scuola Superiore d’Arte Applicata (annessa al Castello Sforzesco, Brera, Mailand) in Ton modellierte; Hunderte von freien Malereien, Designs und Grafiken (er hat die Malerei stets als erweiterte Ausbildung, Übung für das Entwerfen von Bildhauerarbeiten betrachtet; sie sind praktisch alle noch greifbar, weil er es nicht übers Herz brachte, sie zu verscherbeln). Bilder von ein paar Arbeiten, die er im Atelier Reichmuth, gegen Ende seiner dortigen Ausbildung, vom Entwurf bis zur fertigen Skulptur selbständig gestalten durfte sind ebenfalls dabei, mit Nummern „unter Null“ versehen.

Immer wieder gab es auch Aufträge, die auf Entwürfen anderer lebender oder verstorbener Künstler beruhten, z.B. aufgrund von im Handel verbreiteten Mustern, oder nach vom Kunden gebrachten Mustern usw. Soweit bekannt habe ich dort jeweils den Autor erwähnt.

Alle diese Bilder, an die 3000, wurden also gescannt oder bei grösseren Papierformaten fotografiert. Fast immer war es nötig, sie mit Bildbearbeitungsprogramm (PaintShopPro) noch etwas aufzubessern. Das geht öfters so weit, dass aufgrund einer früheren Handskizze oder auch aus externen Quellen im PC ein gänzlich neues Bild entsteht: das Bild auf Papier, Leinwand, im Holz war bis zum Einsatz des PC meist „fertig“, unveränderlich, abgeschlossen. Hingegen das Bild als Datei im Computer lädt zu nie endgültigem Verändern ein, zum Experimentieren und Spielen. Darf man das? Ich meine schon! Für mich ist heute der PC ein Werkzeug wie der Bleistift, der Pinsel oder das Schnitzeisen. Seit mehreren Jahren setze ich ihn oft in dieser Art zum Entwerfen ein. Das spielerische Arbeiten am PC kommt natürlich auch den körperlich doch schon leicht eingeschränkten Möglichkeiten eines über 70-Jährigen ideal entgegen (Zittern der Hände). Körperlich – ich will mich da in keiner Weise beklagen, danke, es geht; und geistig? Nun, da bemerkt man ja selber die Beschränkung kaum, empfindet sie gar noch als Reifung und Bereicherung, was nun wiederum nicht unbedingt mit dem Alter zu tun hat . . .

Das Auswählen aus dem fast unermesslichen Schatz an Bildern war oft etwas schmerzhaft. Es war nun einfach unmöglich, alle einigermassen anregenden Arbeiten zu berücksichtigen; auch so sind fast drei Tausend Bilder zusammengekommen. Es ist klar, dass diese Masse – von banal bis erhaben - nicht Jeden gleichermassen anspricht. Wir glauben jedoch, dass sich die lange Mühe für den geduldigen Betrachter lohnen wird! Das Ergebnis, die Bildersammlung, hat offensichtlich eine gewisse Verwandtschaft zu den Vorlagen- oder Musterbüchern früherer Zeiten, insofern es alle denkbaren im Holzbildhauer-Beruf vorkommenden Arbeiten mindestens berührt.

Im Juni 2008 habe ich einen „zweiten Durchlauf“ durch die Bild-Unterlagen der Bildhauerei begonnen. Am Anfang hatte ich viele Bilder etwas gar vorschnell als nicht speicherwürdig aussortiert; das wird nun korrigiert. Ziel ist ja nicht eine Galerie von nur vorzüglichen Tatbeweisen, sondern ein ehrlicher Querschnitt durch die real existierende Tätigkeit der Bildhauerei Schibig. Mit so vielen am Wegrand aufgereihten Bildern empfiehlt es sich für den geduldigen Wanderer, für meinen „Skulpturenpfad“, gute Schuhe anzuziehen und eine grosse Portion Ausdauer mitzubringen. Es empfiehlt sich auch, die Wanderung anhand einer neueren Diskette von Zeit zu zu Zeit zu wiederholen: die Sammlung wird kaum je „fertig“ und abgeschlossen sein. Umso mehr als ab 2009 der Werkstatt-Nachfolger Martin H. Schibig seine neuen Arbeiten im gleichen System weiter registriert, beginnend mit Nummer 10'000 ff.

Spannend ist auch die Überlegung, was für Sachen denn Vertreter anderer Berufe am fiktiven Lebensweg aufreihen würden? Bald kommt man dann darauf, dass jeder Mensch für sich so etwas machen könnte; vielfach wären allerdings die Objekte nur für einen Eingeweihten des speziellen Lebenslaufes verständlich und lesbar: Computerprogramme, technische Formeln, mit besonderen Mustern gestrickte Pullover, das Arbeitssystem der Raumpflegerin ? ? ? Wir vertrauen also schon besser darauf, dass zuletzt der Vater im Himmel alles sieht, alles versteht und darum vermutlich recht milde beurteilen wird!

© Copyright? Lieber Künstler-Kollege, so lange du die Bilder als Anregung zu eigenem Schaffen benützen willst: erwähne die Herkunft und dann wohlan! Solltest du sie allerdings ohne eigene zusätzliche Geistesleistung nur als Geldquelle missbrauchen, wäre dies schade, und würde notfalls gerichtlich belangt werden. Sei dir bewusst, dass du dich und deine eigene Entfaltung dabei viel mehr schädigst als die Bildhauerei Schibig!

"Bilde, Künstler, rede nicht!“

Richtig! Nur kommt mir jetzt zugute, dass ich mich mangels schlüssiger Definition von Kunst immer als Handwerker, nie als Künstler bezeichnet habe. Nun kann mir demnach niemand verwehren, über das Thema umfangreiche Salbadereien abzusondern, was ich sehr geniesse!

Handwerk - Kunst - Kitsch

Die einen sagen:

„Wanns signiert is, dann is es Kunscht!“ wie jener Museumswärter in Wien,

oder andere glauben, der heutigen Praxis entsprechend:„Kunst ist, was von den Medien breitgeschlagen wird.“

oder

„Kunst ist,wenn man’s nicht kann, denn wenn man’s kann, ist’s ja keine Kunst mehr.“ (nach Manfred Papst NZZ)

Man kann sich wohl kaum mehr als ein halbes Jahrhundert oder ein ganzes Leben lang mit bildnerischem Gestalten befassen ohne sich die Frage zu stellen: ist das denn „Kunst“?

Kunst oder nicht Kunst, das war schon die Frage bei uns kleinen Buben, kurz nach dem Auftritt eines Wanderzirkus in Steinen: wir hängten uns todesmutig an den Kniekehlen baumelnd an die Röhre einer Abschrankung: das war nach gemeinsamer Übereinkunft, auch im Vergleich zu den Artisten im Zirkus, unbestreitbar echte Kunst! Hingegen was die Mädchen boten, etwa den eisernen Reifen mit einem Stecken zu lenken, war natürlich Bubelizüügs.

Unsere späteren Laubsäge-Arbeiten hätten wir nie als Kunst bezeichnet, ganz klar hat diese jedermann als Bastelei verstanden. Das ist heute etwas anders: allüberall werden nun unermüdlich mit der Motorsäge „Skulpturen“ produziert, die dann „den öffentlichen Raum“ oder den nächstbesten Hinterhof zieren. Nichts gegen das Schaffen von Werken aus Holz mit relativ grossem Ausmass - ganz unabhängig vom verwendeten Werkzeug! Jedoch will es mir scheinen, die durchschnittliche Motorsäglerei sei qualitativ etwa zu vergleichen mit den noch vor 80 Jahren so beliebten Laubsäge-Arbeiten: es gab damals wohl kaum Buben, die nicht ihre obligaten Kalenderhalter, die so überaus nützlichen Messerbänklein, vielleicht gar ein Küchenregal mit Schublädelein für SAND, SEIFE, SODA aus Sperrholzresten werkelten. Der Unterschied liegt weitgehend in der Dimension und dem verursachten Lärm. Man kann die wuchtigen Stämme leider nicht in der Wohnung an die Wand hängen und dann bei passender Gelegenheit ganz unauffällig im Kanonenofen entsorgen.

Nein, eine weitere wichtige Differenz besteht allerdings doch, nämlich in dem an die Produkte gestellten Anspruch: mit der Laubsäge machten die Buben treuherzige Bastelarbeiten, heute schaffen die Männer (ab 10 Jahren) mit den Motorsägen allenthalben Kunst, oder noch besser Projekte.

(aus den STREIFLICHTERN von JS): MACARONI (aus Enc. Brit.) - Spät-paläolithische Fingerspuren in Lehm, die älteste bekannte Kunstform. Zahllose Beispiele davon erscheinen an Wänden und Decken der ehemals bewohnten Höhlen in Frankreich und Spanien; die ältesten datieren von etwa 30'000 v. Chr. Es gibt sie als simple Kratzer und als Wirrwarr von ziellosen Linien, aber auch als eindeutige Mäander, Schnörkel und Umrisse von Tieren.

Man nimmt an, dass diese Macaroni, wie auch die zahllosen im Lehm der Höhlen hinterlassenen Fuss- und Handabdrücke, von Tierspuren angeregt wurden. Vielleicht wurden sie zuerst als Nachahmung ähnlicher Krallenspuren von Höhlenbären gemacht. Erst später nahmen dann die Urmenschen die Möglichkeit war, Formen und Zeichnungen zu bilden.

Man könnte sich nun vorstellen, dass mit diesen Makkaroni-Bildern im Lehm bereits der Ursprung der Diskussionen über „Die Kunst“ angestossen wurde: Sicher kam bald ein Epigone des ersten Künstlers auf die Idee, für seine Graffiti einen Stein oder Stecken einzusetzen, anstatt nur die Finger und Zehen, was seine Produktion beschleunigte und erweiterte. Dann kam aber der Erste und predigte, diese Machwerke könnten niemals KUNST sein, seien sie doch mit neumodischen unzulässigen Hilfsmitteln fabriziert worden!

Das wäre dann weitergegangen mit farbigen Steinen, Kohlebröckchen, Pflanzenstengeln, Pinseln, undsofort, bis schliesslich in der Renaissance Perpektiv-Apparate erschienen, dann einmal die Photographie, und, Greuel aller Greuel, der Computer!

Fazit: Kunst ist stets das, was die arrivierten patentierten Künstler produzieren, und was von den Medien gelobt werden kann, weil nichts Unvorhersehbares dabei mitmischt. Nichts Unvorhersehbares? Ja sicher! Oder ist es denn heute dermaßen unvorhersehbar, dass „Künstler“ mit dem ganzen Programm von Fäkalien über Porno, Krimi, Esoterik und Pseudopsycholgie zu bluffen, vor den Kopf zu stoßen versuchen, nur damit die braven Medienleute was zu übermitteln haben? Épater le bourgeois – das funktioniert nun seit hundert Jahren stets noch klaglos.

(Épouper le bourgeois?)

Kunst? Heute bezeichnen die Medien vieles als Kunst, unterlegen es mit pseudowissenschaftlich-esoterischem Gewäsch und loben es in alle Himmel, was eigentlich in die Kategorie „Bastelei“ (allenfalls Handfertigkeits-Übung) oder „Politische Propaganda“ gehört. Man denkt an Hirschhorn: vom verhassten Bourgeoisie-Staat bezahlte Basteleien, die angeblich provozieren und zum Nachdenken anregen sollen. Und wenn sich dann irgend jemand provoziert fühlt (Erfolg!) und entsprechend reagiert, spielt man die beleidigte Leberwurst. So werden die Künstler im besten Fall zu Hofnarren der Gesellschaft.

Kunst ist immer im Dienst irgendeiner Ideologie, ob bewusst oder nicht. Die Hauptströme und Gegenspieler sind heute in der westlichen Welt das Christentum und der Marxismus. Beide stellen universellen Anspruch, dem niemand entrinnt. (Dass beide so wenig vereinbar sind wie Feuer und Wasser, brachte der soeben verstorbene Johannes Paul II. ganz klar zum Ausdruck!) Ein Ausweg bietet sich scheinbar als dritte Möglichkeit an, „l’art pour l’art“, Kunst nur für sich selbst. Das führt im besten Fall wiederum zu selbstlosem Dienst am Schönen und Wahren, im schlechteren zu Negativkunst, Verherrlichung des Hässlichen, Nihilismus. Nur scheinbar liegt also zwischen den Polen ein weites Feld: man ist vorerst geneigt, dort die Ornamentik und die abstrakte Kunst anzusiedeln. Sofort zeigt sich jedoch, dass jedes einzelne Werk nicht ohne Vorzeichen daherkommt: negativ, positiv – und damit sind wir wieder beim Dienen oder beim Niederreissen.

Da halte ich es dann doch lieber unverdrossen mit dem Motto "Kunst als Gotteslob"

und definiere sie für den Hausgebrauch so: Kunst ist perfektes Handwerk, gesegnet mit einem Hauch von Gnade.

Obwohl also - nach meiner Ansicht – „die Kunst“ allgemein gesehen nicht definiert werden kann und damit auch nicht so existiert, wie sie vielenorts als Quasi-Ersatzreligion zelebriert wird, gibt es nun unbestreitbar auf der Welt Hunderttausende, die sich selber als Künstler verstehen und laufend Kunstwerke produzieren (- et tu Ioseph -). Zu welchem Zweck? Lebensunterhalt, politische, religiöse oder kommerzielle Propaganda, Therapie, Dekorationsartikel, Bastelei und Zeitvertreib? Damit verbunden ist eine ganze Industrie, welche die Künstler beliefert und ihre Erzeugnisse vermarktet. Das kann man ohne Weiteres als Tatsache akzeptieren. Hätte ich eine missionarische Ader, würde ich wohl vorschlagen, den obwohl sehr geringen, aber doch vorhandenen wahren Kern der Kunst zu retten, indem man die Kunst verbieten würde: Herstellung, Handel und Besitz von Kunst würde strengen Strafen unterstellt. Das würde bewirken, dass alle, die sich zum Produzieren von derartigen Werken gedrängt fühlen, diese von sich aus als das bezeichnen würden, was sie eigentlich sind, eben Broterwerb, Propagandaerzeugnisse, Heiltherapien, Dekorationen, Zeitvertreib -

und damit vom Verbot ausgenommen. Echte Kunst würde wohl weiterhin geschaffen – siehe Bilderverbote, Samisdat – und unter der Hand in Verkehr gebracht.

Nolde sagt:“Abbilden der Natur ist von jedermann lernbar, ist keine Kunst“. Dieses Gelernte ist aber doch unerlässliche handwerkliche Voraussetzung zur Kunst. “Kunst macht das Phantastische sichtbar“. Allein die Tatsache, dass dreidimensionale Gegenstände als zweidimensionales Abbild dargestellt werden, ist schon dermassen phantastisch und individuell, dass es müssig ist, “Phantasie“ und “individuelle Eigenart“ krampfhaft dazu suchen zu wollen. Die engere oder freiere Nähe des Abbildes zum Vorbild ist zwangsläufig und individuell verschieden, je nach technischer Fähigkeit und Temperament des Künstlers. Sie kann also nicht Qualitäts-Massstab sein.

Noch eine Zwischenbemerkung: Sachen bilden, malen, schreiben, auf fremde Wände sprayen, das alles zeigt doch den seltsamen merkwürdigen allgemeinen Drang auf, Spuren zu hinterlassen – Narrenhände beschmieren Tisch und Wände. Gehen wir jetzt lieber nicht auch noch der Möglichkeit nach, falsche Spuren zu legen, vielleicht mit der Absicht zu beschönigen - - -

Maler male, rede nicht: Reden des Künstlers kann aber immerhin den Laien dazu führen, Werke eines Künstlers a) überhaupt zu sehen, b) so zu sehen, wie es der Künstler wollte, c) sie dadurch verstehen und schätzen zu lernen.

Mit dem Spruch „Kunst kommt vom Können, käme sie vom Wollen, müsste sie Wulst heissen“ hat Nietzsche nur bewiesen, wie sehr elegante Formulierungen daneben gehen können: „Können“ kommt nämlich selbstverständlich zu 99 % ebenfalls vom Wollen. Es gäbe dann also überhaupt nur Wulst. Kunst kommt aber weder vom Wollen noch vom Können, obwohl sie beider unerlässlich bedarf. Sie kommt letztlich von der Gnade, von der Gunst!

Berühmtheit und Erfolg des Künstler haben nur wenig mit seinem Können, seinem Wollen und seiner Gnade zu tun: es braucht zusätzlich ein tadelloses Management.

Spät – anno 2010 – bin ich doch noch auf die meiner Meinung nach abschliessende Definition von Kunst gestoßen. Der Kunsthistoriker Adolf Reinle (1920 – 2006) sagt es im Buch „Innerschweiz und frühe Eidgenossenschaft“ so:

Kunst = alles mit formalen Ansprüchen und handwerklichem Können Gestaltete.

2011 Als vorläufiges Fazit scheint mir, das einzige Kunst-Kriterium im Hinblick auf die Menschen sei, welches Medien-Echo sie bewirke. Bei genauerem Hinsehen wird schnell klar, dass man solches heute nicht nur für die Kunst, sondern genau so für alle anderen menschlichen Aktivitäten behaupten könnte, sogar für sämtliche Vorkommnisse im Universum, ob sie mit dem Menschen etwas zu tun haben oder nicht: was nicht medial verbreitet wird, existiert nicht. Nun epupiere das mal recht gründlich!

Die Bilder meiner „Nebensachen“ laufen seit 2005 auf meinen PC’s ständig als „Bildschirmschoner“, mit einer Bildwechselfrequenz von einigen Sekunden. Die Anzahl von anfangs ca. 1400 Bildern hat unterdessen 2500 überstiegen, immer noch steigend. Auch wenn ich inbetracht ziehe, dass bei sehr vielen der abgebildeten Werke/Werklein ausser JS auch eine ganze Reihe von Arbeitern massgeblich mitgewirkt haben, bleibt doch noch ein sehr erheblicher Rest, ein Bodensatz, der ganz und gar der Leistung von JS zuzuschreiben ist: meistens der Entwurf, bei sehr vielen auch die gesamte Ausführung.

In meinen Gedanken andernorts auf dieser Diskette erwähne ich ja, wie frustrierend es ist, wenn ich feststellen muss, dass es fast unmöglich ist, in einer Ausstellung oder bei ähnlichen Gelegenheiten den Betrachter dazu zu bringen, ohne Zwang ein Werk mehrere Sekunden lang zu betrachten, bevor ein Urteil gefasst ist. Bei Musik, Theater, Film ist es wenigstens so, dass man einem Stück mindestens einige Minuten ausgesetzt ist - auch wenn man kaum je imstande ist, sich so lange darauf zu konzentrieren.

Nun, beim wiederholten Betrachten der Nebensachen-Bilder in zufälliger Reihenfolge fällt mir immer mehr auf, welch – pardon - respektables Lebenswerk da manifestiert ist. Ich empfinde sowohl die überwältigende Zahl wie auch die künstlerische und handwerkliche Qualität der Arbeiten im Nachhinein als recht befriedigend, immer unter Berücksichtigung der für den Holzbildhauer ziemlich feindlichen Umwelt des 20. Jahrhunderts! Gemach: dieser grössenwahnsinnig anmutende Anspruch wird gleich relativiert! Immer und immer wieder habe ich die eigenen Arbeiten - das ganze aktive Leben lang - mit sehr kritischen, wenn nicht überkritischen Augen angeschaut; wenige Arbeiten haben den Betrieb verlassen, wo ich nicht meine Bedenken wegen einem Ungenügen hier, wegen einem Holzfehler dort, wegen zu hohem Preis, zu später Lieferung, wegen der Diskrepanz zwischen meinem vorgefassten inneren Bild und dem damit verglichen ärmlichen Resultat hegte. Diese negativen Eindrücke habe ich gespeichert und mit mir herum gewälzt. Das hat mich richtigerweise sehr bescheiden gemacht.

Erst jetzt, im Rückblick, kann ich den positiven Bodensatz sehen! Und in diesem Bodensatz ist halt doch noch sehr viel von dem zu erkennen, was im erwähnten inneren Bild vorgezeichnet war. Und das innere Bild - das zu bezeugen zögere ich heute nicht mehr - ist in der Quintessenz reine Inspiration von jenem höheren Wesen, ohne welches nichts - ganz sicher kein Kunstwerk - existieren würde. Man kann es auch ganz bescheiden hinausdrücken: bei all seiner Produktion darf der Mensch zufrieden sein, als eine Art Durchlauferhitzer zu funktionieren: die Inspiration so aufbereiten, dass sie vielleicht mit unserer beschränkten Hirnleistung einigermassen erahnt und weitergegeben werden kann.

Der eigene Stil

Kurz nach dem Lehrabschluss diskutierte ich mit einer lieben Cousine einige meiner Arbeiten. Sie war wohlwollend und gleichzeitig kritisch: solche Betrachter möchte man sich immer wünschen! Abschliessend stellte sie dann ziemlich kategorisch fest: „Du hast halt Deinen Stil noch nicht gefunden“. Die Bemerkung begleitete mich das ganze Leben lang (das heisst das bisherige Leben: mit den heutigen Pillen kann man wohl 75 Jahre noch nicht so sicher als Abschluss betrachten …).

Ich war immer ein eher widerborstiger Mensch. Wenn ich also den Eindruck habe, man verlange von mir einen „Eigenen Stil“, so reizt mich das, eben bewusst keinen solchen Stil zu entwickeln. Wenn man von mir stillschweigend verlangt, täglich von 0700 Uhr bis 1800 Uhr „Kunscht“ zu produzieren – obwohl mir niemand sagen kann, was denn das Wesen von Kunst sei – so versteife ich mich halt darauf, gutes Handwerk zu liefern, also kunstnahe Produkte für den Markt zu produzieren - gesellschaftliche Relevanz – zu Handwerker-Preisen, die es erlauben, die Arbeiter anständig zu bezahlen und den Betrieb gesund am Leben zu erhalten.

Beispiele für den persönlichen Künstlerstil gibt es genügend: nehmen wir zB den berühmten Hans Erni. Sein Stil ist so EIGEN, dass jeder Banause seine Werke immer und überall innert weniger Sekunden erkennt. Der merkantile Erfolg ist dementsprechend. Die Malweise ist überdies gekonnt und sogar raffiniert. Aber is es Kunscht? Besteht denn nicht auch die Gefahr, den ausgeprägten „eigenen Stil“ als besonders geschickten Marketing-Trick zu (miss)brauchen? Als Gegenargument zum „eigenen Stil“ darf ich vielleicht doch auch eine erstaunliche Spannweite, Bandbreite von Techniken, Materialien, Objekten und Darstellungsstilen anführen, welche sich bei den folgenden ausgewählten Bildern aus der Arbeit meiner Werkstatt zeigt.

Zur gesamten Bildersammlung könnte man vielleicht wagen, deren Stil als „volkstümlich“ zu bezeichnen, im Gegensatz zum pseudo-elitären Anspruch der „richtigen“ Kunst? - und im Bewusstsein, dass „Volk“ nicht unbedingt einen negativen Beigeschmack haben muss? (Brecht: „das Volk ist nicht tümlich“). Auch die Eliten sind ja nicht geradewegs vom Himmel herab gefallen . . .

"Das Gegenteil von Vielfalt ist Einfalt.“

Der eigene Stil kann einem besonders im Feld der Restaurierungen und Ergänzungen ziemlich in die Quere kommen. Hier ist doch, als Vergleich, eher der virtuose Orchestermusiker gesucht, der sich – gleichzeitig bescheiden und selbstbewusst – in ein reiches Ensemble einfügt, und nicht die Primadonna, um die sich alles drehen sollte. Beispiel: in einer Kirche am linken Zürichsee-Ufer hatten wir zusammen mit Kirchenpflege, Architekt, Denkmalpflege, Geistlichkeit, Orgelbauer, Chorleitung usw. die Entwürfe für die neue Kirchenorgel erarbeitet. Die Orgel (unsere Nr. 6001) steht hier vorne im Chor der Kirche, einem Lettner vergleichbar; sie war bereits fertig gebaut, unsere Ornamente geschnitzt und im Oberteil war im dafür vorgesehenen Feld der Entwurfskarton für das Gemälde eines bekannten Münchner Kirchenmalers montiert. Es gab nun eine Konferenz zum Beurteilen dieses Bildes, sowie den Entwürfen für Altar, Taufstein und Ambo von einem renommierten „modernen“ Luzerner Bildhauer. Die Zuständigen sassen in den Kirchenbänken, der Künstler hatte seine Modelle aufgebaut; Begeisterung bahnte sich nicht an: die an sich gefälligen Stücke hatten leider keinerlei Bezug zur Kirche und den bisher erstellten Umbauten. Der Mann spürte das; Angriff ist die beste Verteidigung. Mit laut tragender Stimme erklärte er sein Konzept und leitete dann über zum Verriss der bereits vorhandenen Werke und Entwürfe. Wie er fertig war, herrschte das bekannte „betretene Schweigen“ – bis der Münchner Kunstmaler leise aber genau artikuliert und hörbar brummelte: „I glab der pracht san Afftritt.“ (Ich glaube, der braucht seinen Auftritt.) Womit selbiger beendet war.

Das Einfühlen und sich Einfügen in ein umfassendes Ensemble bringt es für einen Kunsthandwerker ohne Starallüren mit sich, dass er gelegentlich Werke „im Stile von . . .“ schafft. Seien es nun historische Kunststile, oder der persönliche Stil eines Kollegen. Wer das Schauen und Interpretieren beherrscht – ohnehin Grunderfordernis beim künstlerischen Schaffen – dem wird das keine unüberwindlichen Schwierigkeiten bereiten. So wie man lernen kann sich in verschiedenen Sprachen mehr oder weniger perfekt auszudrücken, so kann man auch den Ausdruck in verschiedenen Gestaltungsstilen lernen. Entgegen weit verbreiteter Meinung muss man sich selber dabei weder beim sprachlichen noch beim gestalterischen Ausdruck verleugnen – der nötige Structus-Fundus vorausgesetzt. Ganz im Gegenteil: in Bezug auf Sprachen behaupte ich immer, jede einigermassen beherrschte Fremdsprache sei fast wie ein weiteres Leben; ganz sicher erschliessen sich uns dabei Welten, die dem Einsprachigen, monoglotten Einheits-Stilisten verschlossen sind.

Nichtsdestotrotz versuchte kürzlich ein Ex-Priester, mir in einer Zeitungspolemik einen eigenen Schibig-Stil anzudichten. Und zwar aufgrund von zwei „modernen“ Altären, die ich weder entworfen noch ausgeführt hatte . . .

Noch einen Schritt weiter, oder seitwärts? – und wir sind beim Fälschen. Ich darf sagen, dass wir uns damit nie bewusst befasst haben. Es wäre allerdings denkbar, dass Andere später Arbeiten aus meiner Werkstatt unter falschem Titel verquantet hätten?

Eine Nebenfrage ist auch noch: modern oder nicht modern. Nach meiner Ansicht ist dies kein Kriterium für das künstlerische Gestalten, ganz sicher kein Stilmerkmal. Denn selbstverständlich ist alles modern, was in der Gegenwart entsteht. Wenn wir also in den 50er Jahren Hunderte von Neo-Louis-XV Möbeln („Louis-toujours“) schnitzten, dann waren diese natürlich „modern“ (und einmal mehr gesellschaftlich relevant, da vom Konsumenten verlangt!). Sie waren genau so modern wie die kleinen und grossen „abstrakten“ Holzskulpturen, die wir für Josef Rickenbacher als Gussmodelle reihenweise anfertigten, genau so modern wie die Kirchenorgel-Neuschöpfungen in historischen Stilen in ganz Europa, oder genauso modern wie die „postmodernen“ XVI-Stilgräuel für eine Villa „à la Armani“ in New York in den 90ern. „Modernität“ ist für mich definitiv kein Qualitäts- oder Stilkriterium.

Ich erlaube mir also, auf fast alle Kritikaster zu pfeifen. „Kritiker sind wie Eunuchen; sie wüssten wie – können aber nicht“. Fast alle: ausgenommen sind jene wie die eingangs erwähnten, die das Kritisieren als ernste Aufgabe betrachten, die fähig und willens zum Schauen sind, die dann nachdenken und erst ganz am Schluss sich äussern.

Ja, Schauen und Nachdenken sind Mangelware, das Plappern und Quasseln weniger. Ertappe ich mich doch selber dabei zB in einer Kunstausstellung, dass ich kaum zehn Sekunden für das Anschauen eines Werkes aufwende, und dann eine „Meinung“ gefasst habe (immerhin bin ich wenigstens vorsichtig beim Äussern derselben). Dabei weiss ich sehr genau, wie es schmerzt, wenn „Betrachter“ mit meinen eigenen Arbeiten ebenso verfahren. Mit Blindheit sind viele geschlagen, mit Stummheit eher wenige.

Kitsch oder Kunst

Die Frage „Kitsch oder Kunst?“ bewegt sich auf ebenso schwabbeligem Grund. Man  versuchte, Kitsch zu definieren als ein Produkt, das einen nicht vorhandenen Gehalt vortäuscht. Das ist allerdings eine sehr gefährliche Sache, nicht? Wenden Sie doch den Satz versuchsweise auf jeden beliebigen Künstler an, zB eben Erni oder Hirschhorn? Au weih!

versuchte, Kitsch zu definieren als ein Produkt, das einen nicht vorhandenen Gehalt vortäuscht. Das ist allerdings eine sehr gefährliche Sache, nicht? Wenden Sie doch den Satz versuchsweise auf jeden beliebigen Künstler an, zB eben Erni oder Hirschhorn? Au weih!

In der Praxis der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sah es aber so aus, dass es aus Angst vor Kitsch geradezu verboten war, irgend etwas „Schönes“ zu gestalten, Ausnahme abstrakte Arbeiten. (Die Ornamentik ist dabei aus anderem Grunde ausgenommen, denn diese war, wie auch etwa alles was unter dem Titel „Holzbildhauerei“ läuft, in dieser Zeit von der Kunstdiskussion ausgeschlossen, verfemt.) Schön war gleichbedeutend mit Kitsch – das entsprach wohl dem allgemein verbreiteten Lebensgefühl oder besser Nichtgefühl.

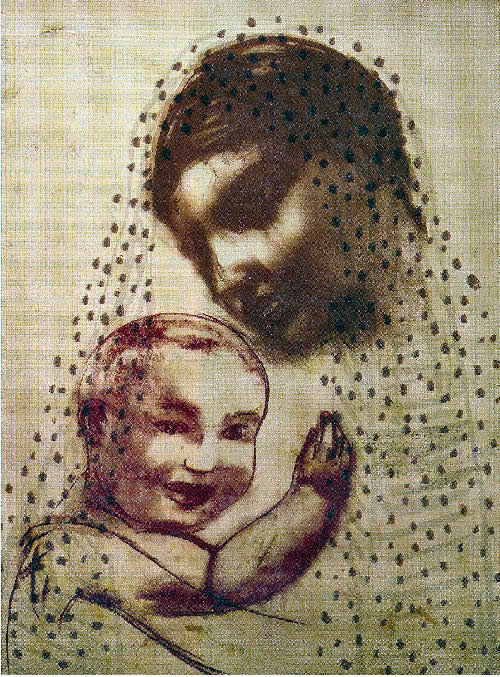

Ein frappierendes Beispiel kam mir noch im März 2005 unter die Augen: ein Artikel im TIME über die neu aufkommende Verbreitung der Marienverehrung im Protestantismus. Als Illustration dazu wurden Marien-Motive von Zeitgenossen eingefügt. Jetzt darf aber auch heute noch Maria mit dem Jesuskind für den modernen Menschen anscheinend keineswegs „schön“ dargestellt werden, wozu die Künstler zweifellos fähig wären. Die Provokation für die praktisch allein vom Nihilismus bestimmte Gesellschaft wäre zu gross! Heraus kam dann dies: idiotische, hässliche Karikaturen. Das stimmt natürlich mit der fast allgemeinen Ansicht überein, dass ohnehin Menschen mit einem religiösen Hintergrund nur Idioten sein können. Und: hässlich kommt vom Hass. Oder nur von der panischen Angst vor Kitsch?

Ein frappierendes Beispiel kam mir noch im März 2005 unter die Augen: ein Artikel im TIME über die neu aufkommende Verbreitung der Marienverehrung im Protestantismus. Als Illustration dazu wurden Marien-Motive von Zeitgenossen eingefügt. Jetzt darf aber auch heute noch Maria mit dem Jesuskind für den modernen Menschen anscheinend keineswegs „schön“ dargestellt werden, wozu die Künstler zweifellos fähig wären. Die Provokation für die praktisch allein vom Nihilismus bestimmte Gesellschaft wäre zu gross! Heraus kam dann dies: idiotische, hässliche Karikaturen. Das stimmt natürlich mit der fast allgemeinen Ansicht überein, dass ohnehin Menschen mit einem religiösen Hintergrund nur Idioten sein können. Und: hässlich kommt vom Hass. Oder nur von der panischen Angst vor Kitsch?

Schlussendlich läuft die Frage nach der Kunst, wie in der Mathematik oder allgemein im Leben, auf die Frage nach dem Vorzeichen hinaus:

+ oder -

Plus oder Minus, positiv oder negativ .

Und entgegen der verbreiteten Ansicht wage ich zu behaupten, dass das Vorzeichen, die gute oder schlechte MEINUNG beim Schaffen viel wichtiger sei, als das Können! Virtuoses Können mit böser Absicht ist ganz sicher unermesslich schlimmer als eine bescheidene aber gut gemeinte Leistung: vide „Volkskunst“.

Wie man aus meiner Bildersammlung sieht, ist ein grosser Teil unserer Arbeit im christlichen, religiösen Umfeld anzusiedeln. Die Frage ist berechtigt, ob man das darf, nachdem ja klar festgehalten „Du sollst dir kein Bildnis machen!“ Nun – ein allgemeines Bilderverbot wie etwa im Islam wurde im Christentum nie praktiziert. Ausnahme: die Bilderstürmer-Zeit in der Reformation. Nach allgemeiner Übereinkunft bezieht sich das „Bildnis“ auf Darstellungen von Gott selber, gemeint sind angebetete Götzenbilder. Das ist auch durchaus sinnvoll, nachdem, aus der menschlichen Froschperspektive, jedes Bildnis von Gott zwangsläufig inadäquat und damit falsch ist. Bewusst schaffen wir darum keine Andachtsbilder: eine Zeichnung, eine Schnitzerei mit religiösem Motiv ist bei uns ganz bewusst immer nur ein Fetzen Papier, ein Holzstück, die mit einfacheren oder ausgefeilteren Techniken so geformt werden, dass sie den Betrachter an die Heiligen Sachen erinnern.

Die vielstrapazierte Avantgarde-Kunst (der Ausdruck stammt übrigens vom Marxismus-Leninismus, der ihn wiederum aus dem militärischen Bereich bezog -) stellt den Anspruch, Vorkämpferin neuer Strömungen zu sein. Nur sehe ich seit fünfzig Jahren immer wieder solche Vorhuten in der Gegend herumirren, die sich im Nachhinein immer wieder ähneln, nicht wie ein Ei dem anderen, denn Eier sind formal perfekt, sondern wie ein Dreckhäufelein dem anderen. Sehr oft geht es ja auch nicht nur verbal, sondern sogar sehr konkret um Dreckhaufen. Und die staatlichen Institutionen bezahlen, von wegen gesellschaftlicher Relevanz . . . Kürzlich durfte sich übrigens ein solcher „Vorkämpfer“ in einem renommierten Museum in der Bundesstadt in der Vorhalle einer Valloton-Ausstellung breitmachen. Selbstverständlich wurde er vom Schweizer Radio ausgiebig life interviewt. Etwas mühsam war nur: der zum Geistesriesen aufzubau(sch)ende Bastler sprach dabei ständig von Vallonton.

Darf ich auch noch eine Bemerkung machen zur Frage, in welchem Stil bei Ergänzungen in historischen Ensembles, zB Kirchen, zu gestalten sei. Für die Progressiven ist ohne jede Diskussion klar, dass heute, als Ausdruck der Gegenwart, „modern“ oder „zeitgemäss“ zu arbeiten sei. Für mich anderseits ist klar, dass, wie oben bereits auseinandergesetzt, diese Begriffe nur Nullformeln sind. Das sogenannt Zeitgemässe, Moderne erstreckt sich über ein unermesslich weites Feld: bei Kirchenkunst zB von den geradezu klassisch strengen Skulpturen eines Albert Wider Widnau über Josef Nauer Freienbach, Albert Schilling Basel, Bruder Ruckstuhl Engelberg, Josef Rickenbacher Steinen bis zu den bröckeligen Tonarbeiten von Josephson etc. etc. Da sieht man dann immer wieder moderne Kirchen – dass dabei jeder einzelne Architekt das Rad allemal von neuem zu erfinden versucht, mit dem Resultat der bekannten „Seelenabschussrampen“ usf. sei nur am Rand erwähnt – bei denen dann die sogenannte Ausstattung, also etwa eine Marienstatue oder ein grosses Kruzifix, als Kontrapunkt aus „antiken“ Arbeiten bestehen. Warum? Weil die Architekten sich bei der Planung ihres persönlichen Denkmales selbstverständlich nicht bis in diese nebensächlichen Details hinein vertun, gibt es dann gegen das Ende der Bauperiode hin endlose Diskussionen darüber, welcher Künstler damit betraut werden solle. Da man sich nicht einigen kann, bringt zuletzt irgendwer ein wunderbares und auch noch günstiges antikes Stück aus dem Kunsthandel. Dieses wird vorerst als Provisorium aufgestellt, man gewöhnt sich daran, die Leute finden es „bethaft“ und so bleibt es dann dabei. Ob wirklich antik – das heisst nach allgemeiner Übereinkunft mehr als hundert Jahre alt – oder gefälscht, bleibe dahin gestellt. Einmal mehr also: „modern und zeitgemäss“ sind keine Stilkennzeichen, sondern höchstens sich schnell verändernde modische Leerformeln. Damit also zurück zur Arbeit in historischen Räumen.

Ganz am Anfang meiner „Karriere“ war ich damit als Randfigur konfrontiert, als es um die Wiederherstellung der bis auf das Mauerwerk abgebrannten Kirche St. Ulrich Kreuzlingen ging. Nach jahrelangen Diskussionen – Wiederaufbau modern oder in den alten Formen – wurde die Kirche mit der gesamten Ausstattung schliesslich wieder anhand der reichlich vorhandenen Unterlagen – sie war kurz vorher gründlich restauriert worden – im Barock/Rokoko-Stil geschaffen.

Ein Argument war übrigens immer wieder, es seien heute gar keine Handwerker und Künstler mehr zu finden, die solche Werke mit Anstand zu gestalten in der Lage seien. Darauf entgegnete ich immer wieder mit einer sicheren Zuversicht, wenn nicht gar etwas Stolz, wir seien sehr wohl fähig, auch die reichsten und kompliziertesten Bildhauerarbeiten zu schaffen, wenn man entsprechend dafür zu bezahlen bereit sei – was wir ja dann, in aller Bescheidenheit, auch immer wieder bewiesen haben. Dass eine Gemeinschaft bereit ist, dafür riesige Summen auszugeben, ist für die Progressiven natürlich nur der Ausdruck grenzenloser Dummheit und Geschmacklosigkeit. Gesellschaftliche Relevanz! Die Intelligenz und der gute Geschmack sind auch in Sachen Kunst die einzigen Talente, welche der liebe Gott anscheinend absolut gerecht verteilt hat: Jeder ist ganz sicher, dass er davon viel mehr empfangen hat als alle anderen . . .

Ob man Ergänzungen modern gestaltet oder historisch anlehnt, so gilt doch mindestens in Kirchen absolut die Voraussetzung, dass wir hier einen Raum gestalten, der primär den Anforderungen jener Religionsgemeinschaft zu dienen hat, welcher die Kirche gehört, und nicht dem grösseren Ruhm irgendwelcher Architekten, DenkmalPäpste oder Künstler.

Auf technische Fragen gehe ich in den Bildkommentaren nur ausnahmsweise ein, die Tabelle (auf der DVD) wäre sonst noch unermesslich viel länger geworden. Nur kurz eine Bemerkung zu den Benennungen: als Plastik bezeichne ich, wie aus den romanischen Sprachen hergeleitet, eine Arbeit, die in plastisch verformbarem Material hergestellt wurde, also etwa ein Modell aus Ton, Gips, dementsprechend auch ein Bronzeabguss. Skulpturen sind nach meinem Begriff Bildwerke, die durch Abtragen von Material aus mehr oder weniger hartem Grundstoff heraus gearbeitet sind. Eine „Holzplastik“ hat deshalb für mich einen eher despektierlichen Nebensinn.

Dazu eine Anekdote: An der ZÜSPA erspähte ich beim Herumschlendern einen reich bestückten Stand mit allerlei Souvenirs. Besonders stach mir ein grosses, als „echte Holzschnitzerei“ bezeichnetes Relief in die Augen. Der Preis war lächerlich gering! Als ich das Kunstwerk genauer belinste, stellte ich erwartungsgemäss fest, dass es nicht etwa aus Holz war, sondern ein recht geschickter Abguss. Wie ich den Standbetreiber darauf ansprach, dass es sich keineswegs um Holz, sondern um Polyurethan handle, meinte er aus voller Brust: „Nenein nein! Ich war ja selber dabei, wie der Holzstaub in die Masse gemischt wurde!“

Jetzt gibt es allerdings auch bei uns Sachen, die man weder als Skulptur noch als Plastik bezeichnen kann, zB die Nr. 3328, mit Fäden bespannte dünne Holzscheiben, was ich als Objekt bezeichne.

Als Fazit aller dieser Überlegungen über Kunst oder nicht Kunst bleibt wohl nur der bekannte Satz:

„Art is in the eye of the beholder“, oder leicht humoristisch gefärbt:

„Frägst du die Lilie, die Rose

Warum se, wozu se, wieso se?

So fragt den Künstler ein Dummer,

Wieso er, wozu er, warum er!“

oder:

Was auf der Welt am meisten Dummheiten anhört, ist wahrscheinlich ein Bild im Museum.

Edmond de Goncourt

------------------------------------------------------------------

Kunst - Kultur - Kunstur

Bedeutungsschwang- und immer -schwängerer

„Cela est bien dit, répondit Candide, mais il faut cultiver notre jardin.”

Voltaire

Bemerkungen zu den Aquarellen Nr. 5447-290 bis 5447-306 - Malen in der Normandie (Honfleur), auch gültig für meine Aquarelle allgemein:

(Es folgt der Text, den ich für den Stauffacherverein Steinen gemacht habe, dem ich im Rössli beim Herbsthock 96 einige Bilder zeigen durfte.)

„Euch ist bekannt, dass Cili und ich schon seit Jahren malen, als ein Hobby neben andern. Ich selber zeichne und male eigentlich schon seit Kinderzeiten, mein Bildhauerberuf brachte es mit sich, dass diese Neigung noch unterstützt und ausgebaut wurde. Cili hingegen hat seit ihrer Schulzeit kaum noch gemalt, bis ich sie dann püsologisch unter Druck setzte, sich an meinem Hobby ebenfalls zu beteiligen.

Malen, Bildhauen und andere „künstlerische“ Tätigkeiten werden vielfach, meiner Ansicht nach zu Unrecht, mit einer gewissen Aura, quasi einer höheren Weihe versehen. Man behauptet, es brauche dazu ganz besondere Talente undsofort. Manchmal benützt man diese vermeintlich besonderen Voraussetzungen auch als Ausrede, sich nicht selber in dieser Richtung zu betätigen.

Wir zeigen Euch hier einige Bildchen aus den letzten Malferien in der Normandie. Bildchen? nicht Gemälde, Kunstwerke? Nun, ich selber benütze diese eher pejorative Bezeichnung eigentlich ehrlicherweise darum, um nicht ständig mit - unmöglichen und undefinierbaren - Ansprüchen in Richtung eben dieser „höheren Weihe Kunst“ gemessen zu werden. Mein Bestreben, sowohl im Beruf als Bildhauer als auch in meinen Hobbies, geht dahin, ein anständiger Handwerker zu sein. Handwerk verstehe ich dabei nicht unbedingt als die rein manuelle und dumbe Bewegung der Hände mit ausgeschaltetem Denkapparat. Eigentlich ziehe ich die französische Bezeichnung vor: artisan (auf Deutsch „Handwünstler“?). Artisanat, Handwerk kann man lernen, obwohl auch dafür die Talente - Gottes Gaben - vorhanden sein müssen. Das Weitere, die höhere Weihe der Kunst, ist reine Gnade und unterliegt nicht unserm Willen.

Diese Ansicht ist allerdings heute ziemlich aussenseiterisch. Alles Gestalten in diesem Sinne läuft dann, man merkt es erst nach langen Jahren, fast immer darauf hinaus, das Lied von der Schönheit der Schöpfung zu singen. Ob mit einer mehr oder weniger gebildeten Stimme und in welchem Stil auch immer, ist gar nicht so entscheidend. Man hat heute allerdings oft den Eindruck, dass ein sehr grosser Teil der Künstler sich darauf kapriziert, partout nicht mitzusingen, sondern mit Teufels Gewalt den Chor zu stören. Das ist deren freie Entscheidung. Meine ist es nicht.

Hier stehe ich, ich kann nicht anders!

(Darf ich noch kurz einfügen: ich bin seit Jahren das einzige offzielle Mitglied der internationalen Maler-Gruppe Einfalz-Pinsel.)

Wie geht es bei diesem Mal-Hobby zu und her?

Daheim ist die Sache am einfachsten: man kann Zeit, Platz und Material nach Lust und Laune benützen (vorausgesetzt, man ist pensioniert...). Zeichnen mit Kohle, Stift; malen mit Aquarellfarben, Tempera, Öl, Akryl usw. Auch in der Motivwahl ist man recht frei, Landschaft, Stillleben, Leute. (Allerdings: je mehr Freiheit man hat, desto weniger arbeitet die Inspiration. Kunst setzt offensichtlich ein Minimum an Leidensdruck voraus.)

Auswärts hingegen wird es etwas schwieriger:

Man reist irgendwo hin, wo man hofft, anregende Motive zu finden. Das werden dann sehr oft Landschaften sein. Man muss sich auf eine Technik beschränken, die einen nicht zu grossen Materialaufwand erfordert. Alles sollte man auf dem eigenen Buckel transportieren können, wenn man nicht nur die Aussicht aus dem Auto heraus abschildern will. Sehr geeignet ist dafür die Aquarellmalerei (ev. Akryl, Tempera), d.h. malen mit wasserlöslichen Farben, die man als harte Farbnäpfchen oder in Tuben mit sich führt, inklusive Pinselsortiment, Aquarellpapier in verschieden grossen Blöcken, (das Wasser nicht vergessen, denn nicht überall ist gleich eine Quelle zur Hand. . .) Dazu kommt allenfalls eine Sitzgelegenheit, eine Ablage für den Malblock und die Farben, je nach Klima Jacken und Pullover, Proviant, Regen- und Sonnenschutz und und und. Man hat schnell einen recht anhänglichen Rucksack nebst sperriger Blocktasche, ev. Staffelei und - Superluxus - vielleicht sogar einen Sonnenschirm zu schleppen.

Wenn man nun ein geeignetes Motiv gefunden hat (schon dies ist oft eine rechte Plage, weil man sich dann irgendeinmal für etwas entscheiden muss und damit sämtliche andern Möglichkeiten für diesen Tag und diese Beleuchtung vergessen kann), so packt man seine Siebensachen aus und stellt sie auf. Möglicherweise fallen schon jetzt die Fliegen und Mücken über einen her, nicht zu vergessen die neugierigen und besserwisserischen Passanten. Dabei habe ich die Kinder eigentlich am allerliebsten, denn sie machen weder schleimige Komplimente noch liefern sie oberkluge Kunstbetrachtungen: entweder gefällt ihnen meine Pinselei oder nicht, und sie sagen es gerade heraus! Manche probieren gerne auch zu malen. Das macht mir Spass, allerdings fördert es nicht die Konzentration.

Dabei ist Konzentration beim Malen nach Natur sehr wichtig: alles muss sehr schnell und mit Entschiedenheit vor sich gehen. Einmal ist es sehr anstrengend, dauernd auf den gleichen steifen Backen zu sitzen oder zu kauern; dann wechselt die Beleuchtung auch bei optimalem Wetter sehr schnell; entweder werden die Finger vor Kälte klamm, oder der Schweiss rinnt über Stirn und Rücken und die Haut schält sich vom Sonnenbrand. Am Meer trägt der Wind gerne alles fort, was nicht niet- und nagelfest ist. (Auf St. Michaels Mount vor Cornwall konnten wir mitansehen, wie einer Kollegin das mit innigstem Herzblut gemalte Kunstwerk von einem Windstoss ins brackige Hafenbecken gewirbelt wurde; selber bin ich auch schon mehr als einmal meinen Utensilien nachgerannt; die Zuschauer finden das sehr erheiternd. Eine andere Kollegin - in einem Inlet in Cornwall bei Ebbe - war so vertieft, dass sie das Ansteigen der Flut erst bemerkte, als das Wasser rund um sie herum schon gut knöcheltief stand.) Oder, in einem Hafen: da müssen doch diese Kerle genau in der Viertelstunde mit ihrem Fischerboot ausfahren, wo ich es nach mühevoller Vorarbeit in genialer Manier fertig ins Bild setzen will - ganz genau wie Mani Matters „Chue am Waldesrand“!

Dazu kommt, dass gerade die Aquarellmalerei entgegen allgemeiner Ansicht technisch recht anspruchsvoll ist (Ölmalerei ist wesentlich einfacher!): es gibt dabei praktisch kein Korrigieren, was auf dem Blatt ist, kann nicht mehr entfernt werden.

Eine Sitzung von zwei Stunden ist also ziemlich die Grenze des Erträglichen. Länger an einem Bild herum zu schrubben bringt normalerweise nur noch Verschlimmbesserung! Am Ende dieser Sitzung ist man meist masslos enttäuscht, es scheint, dass alle guten Absichten in die Hosen gegangen sind. Dann trösten wir uns damit, es seien ja schliesslich Ferien, und ein gutes Mahl in angenehmer Gesellschaft bringt alles wieder in’s Geleise. Die Freude am Bild kommt, mindestens bei mir, normalerweise erst nach einigen Monaten, wenn man es wieder einmal in die Hände nimmt und plötzlich merkt, wie sehr doch die Atmosphäre, die augenblickliche Stimmung der Landschaft (und die eigene . .) in ein Werklein eingeflossen sind. Für mich sind diese Bilder sehr persönliche Erinnerungen, so persönlich, dass ich sie auch nicht verkaufe.

Die heute hier ausgestellten Bilder entstanden im Sommer 1996 in Honfleur und Umgebung, in der Normandie. Honfleur liegt an der Mündung der Seine, gegenüber von Le Havre. Es war der Ort, wo unter andern der Impressionist Claude Monet wirkte. Es ist auch heute noch ein Zentrum der Kunstmaler; fast in jedem zweiten Haus ist eine Galerie. Manche empfinden dies als anregend; es ist aber auch belastend, immer mit dem Anspruch der wirklich grossen Künstler im Nacken zu malen!

Wir waren dort mit Baumeler, in einer kleinen Gruppe, unter Leitung von Antoinette Godet aus Basel, mit der wir schon verschiedentlich in Malferien weilten. Wir fanden für uns, dass das Malen in solchen Gruppen wesentlich leichter geht als auf eigene Faust: gewusst wo, alle Transporte angeboten, anregende und fördernde Gesellschaft usw. Beim Alleinreisen und -Malen, das wir zwischenhinein auch sehr schätzen, braucht es allerhand Nerven und Zeit, um alles zu organisieren: die fehlen dann vielleicht beim Malen!

Zeichnen, Malen, Gestalten: allein oder mit Anderen? Schlussendlich kommt es nur darauf an, dass man es tut, und nicht eine – meist nur vorgeschobene – Talentlosigkeit als Entschuldigung zum Nichtstun benützt. Es verhält sich da genau gleich wie bei gewissen Akademikern: sie versuchen, sich mit der herablassenden Bemerkung „sie könnten halt keinen Nagel einschlagen“ hoch über die dumpfen Niederungen der mit den Händen Arbeitenden empor zu stilisieren. „Man merkt die Absicht, und man ist verstimmt“ (Goethe)

EINE NEUE ORGEL FÜR DIE SIXTINISCHE KAPELLE IN ROM

Im Jahr 2000 erging an die Bildhauerei Schibig in Steinen der überraschende Auftrag, für eine neue Orgel in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan in Rom reiche Schnitzereien zu entwerfen und zu schnitzen.

Wie kommt eine kleine Werkstatt auf dem Land zu einem solchen Auftrag?

Nun, es gab keine grosse Ausschreibung mit Preisan- und Abgeboten: wir hatten zusammen mit der international renommierten Orgelbaufirma Mathis in Näfels schon an etwa 40 Orgeln gearbeitet – neben um die hundert mit anderen Orgelbauern. Mathis wurde kurzfristig nach Rom gebeten. Zuerst wollte man einen Vorschlag haben, wie man eine Orgel aus Brasilien, die eigentlich in der Sixtina hätte spielen sollen, reparieren und spielbar machen könne. Hermann Mathis musste feststellen, dass es sich „um eine Bastelarbeit aus Kistenholz“ handle, woran Hopfen und Malz verloren sei. Es stellte sich dann heraus, dass eine vermögliche liechtensteinische Stiftung bereit sei, dem Papst eine neue Orgel zu schenken. Der Erbauer stand schon fest: Gianlucca Libertucci, einer der beiden Organisten des Vatikans hatte nämlich bemerkt, die beste Orgel in ganz Rom sei eindeutig jene in der Kapelle der Schweizergarde, und diese stammte aus Näfels.

Mathis macht sich sofort daran, eine für den recht grossen Raum angepasste Orgel höchster Qualität zu entwerfen. Weil das Haus Mathis mit meinen bisherigen Leistungen anscheinend nicht ganz unzufrieden war, durfte auch ich innert kürzester Zeit Entwürfe und Kostenvoranschlag erstellen. Meine katholische Religion (eher dürftig) spielte also beim Auftrag keine Rolle, ich wurde nie danach gefragt: auch eine blütenweiss katholische Weste hätte wohl als Qualifikation kaum ausgereicht . . .

Eine ungewohnte Bedingung galt für die Orgel: sie musste transportabel sein. Die Sixtinische Kapelle ist nämlich die Privatkapelle des Heiligen Vaters, der dort einige Mal im Jahr feierliche Gottesdienste hält. Dazwischen sollte die Orgel ursprünglich wieder in einen Abstellsaal verschoben werden: der hehre Raum ist ja rund herum mit den berühmtesten Malereien der Welt ausgestattet, die natürlich nicht von einem neuen Element verdeckt werden dürfen. Damit waren auch die beschränkten Abmessungen der Orgel vorgegeben, da ein bestehendes Tor, das passiert werden musste, selbstverständlich nicht erweitert werden konnte. Europaweit hatte Mathis nach einem Anbieter gesucht, der das dreieinhalb Tonnen schwere Instrument über Treppen und sehr empfindliche Mosaikböden zu verschieben in der Lage wäre: Fehlanzeige! Schlussendlich kam man per Zufall (?) auf die Adresse einer Seilbahn-Firma ebenfalls im Glarnerland, kaum 15 km von Näfels entfernt, welche dann ein Gefährt erfand und baute, das diese Aufgabe – mit höchstem Sicherheitsstandard (herumspritzendes Hydrauliköl wegen einer geplatzten Leitung wäre in dieser Umgebung katastrophal) – erfüllen konnte.

Hermann Mathis machte also der Stiftung sein Angebot. Ich hatte mich darauf eingestellt, dass wie nicht unüblich noch verschiedene Wünsche für die Gestaltung meiner Schnitzereien rückgemeldet würden, mit längeren und ermüdenden Verfahren zusammen mit Denkmalpflege, Architekten, Klerikern usw. usw. Jedoch darf ich mit Erleichterung feststellen, dass die Entwürfe ohne die geringste Änderung akzeptiert wurden. Es gibt regelmässig viel mehr Umtriebe, wenn ich für irgendeinen Verein einen möglichst billigen Holzteller anbiete! (Vom allerhochwürdigsten supernussbi wollen wir hier jetzt nicht sprechen . . .) Allerdings hatte ich mich vorher eingehend über die spezielle italienische Renaissance der Kapelle informiert, aus Büchern und im Internet.

Nach einigen Monaten nervenzehrenden Wartens kam die definitive Bestellung, Termin Ende 2002; auch der Preis war angenehmerweise kein Thema! Der „Vertrag“ bestand, wie unter sich vertrauenden Handwerkern durchaus üblich, aus einer kurzen telephonischen Meldung.

Der Arbeitsvorgang:

Die ersten Entwürfe, die ja auch die endgültige Fassung darstellten, zeichnete ich in gewohnter Weise: Auf der Unterlage des technischen Planes 1 : 10 des Gehäuses mache ich erste Ideenskizzen. Dazu vergrössere ich den Plan so weit, dass ein Zeichnen in bequemem Massstab möglich ist. Mit mehrmaligem Umzeichnen, Kopieren und Abändern gelange ich schliesslich zu einem befriedigenden Ergebnis. Mit dem Fotokopierer reduziere ich die Entwürfe wieder auf die Grösse des ursprünglichen Planes, links und rechts spiegelbildlich. Damit die Sache plastisch aussieht, füge ich passende Schattenkanten ein. Dann liefere ich die Entwürfe dem Orgelbauer ab, der sie säuberlich in seinen Entwurf einfügt, sei es von Hand oder mit dem Computer.

Beim Entwerfen genügt es natürlich nicht, alle greifbaren „Vorlagen“ mehr oder weniger geschickt an das aktuelle Orgelgehäuse anzupassen. Als Ornament-Entwerfer muss man sich unbedingt, durch intensives Studium und lange Erfahrung, ein umfangreiches „Repertoir“ aneignen, mit detaillierter Kenntnis von möglichst allen Elementen, welche in einer Komposition in einem bestimmten Stil vorkommen dürfen oder müssen. Sonst wird die Sache, nun ja, „hölzern“ und langweilig.

Für diese Orgel der Sixtina zeichnete ich noch alles wie seit eh und je von Hand, mit Bleistift etc. auf Papier. (Darauf folgten unterdessen schon die Entwürfe für ein 18 m hohes Monstrum von Orgel, für eine Hauptstadt in den baltischen Staaten, die ich erstmals ganz auf dem Computer, das heisst mit Hilfe eines Grafiktabletts zeichnete: darüber allenfalls später mehr.) Spätere Änderungen betreffen jeweils nur noch das Berücksichtigen der definitiven Länge der Prospektpfeifen, allenfalls kleinere Mass-Anpassungen des Gehäuses während dem Bau. Über das Anbringen des Papstwappens mit Tiara und St.-Peters-Schlüsseln auf dem Bekrönungs-Ornament war schon vorher entschieden worden; es ist jenes von Johannes Paul II. Diese Bekrönung musste übrigens abklappbar montiert werden, wegen der Tordurchfahrt.

Nach dem Eintreffen der vom Orgelbauer aus feinstem Nussbaumholz zugeschnittenen Bretter, genau im endgültigen Mass, wurden die kleinen Entwürfe auf das 1 : 1 – Mass vergrössert, in üblicher Weise auf das Holz aufgepaust, teils mit Band- und Stichsäge ausgesägt und dann durchbrochen geschnitzt. Dafür half uns der lebenslange Mitarbeiter Gottfried Meyer (seit ein paar Jahren pensioniert) aus: als künstlerischer Routinier im adäquaten Umsetzen meiner Entwürfe schnitzte er jeweils eine Seite der Gitter, welche dann den jüngeren Angestellten als Muster und Vorlage dienten, wodurch gleichzeitig deren Ausbildung gefördert wird.

Bei gewissen Teilen, zB der Bekrönung und dem lustigen Engelskopf oben in der Mitte, leimten wir noch etwas Holz auf, damit sie schön plastisch hervor treten. Die zusätzliche Dicke gab dann allerdings kurz vor dem Fertigstellen der Orgel Anlass zu allerhand Aufregung: Beim Anbringen der Türen, die jeweils für den Transport zugeklappt werden, zeigte sich, dass sie wegen eben diesem vorstehenden Engel nicht dichtgemacht werden konnten! Guter Rat? Bei so versierten Handwerkern wie jenen von Mathis kein Problem. Zusammen erfanden wir einen dekorativen runden Ausschnitt oben in den Mitteltüren, die Spezialisten konstruierten ein Stangenschloss mit Abkröpfung, so dass wir Gott sei Dank darum herumkamen, das kleine Kerlchen zu amputieren! Jetzt schaut der Engel, den ich bei der Einweihung im Vatikan auf die Frage einer amerikanischen Journalistin prompt auf den Namen „Cecilia“ taufte, beim Transport immer frischfröhlich aus seinem Guckloch. Der kleine „Betriebsunfall“ wurde zu einem viel beachteten zusätzlichen Anziehungspunkt.

Mit dem Abliefern der Schleiergitter in Näfels war eigentlich unsere Mission vollbracht. Selbstredend hatten wir während den Arbeiten viele Bilder gemacht. Die Medien, die sich ja sonst kaum um uns eher randständige Holzschnitzer kümmern, hatten schon früh Wind von der Sache. Wir hatten ziemlich häufig Besuch von Presseleuten, nicht nur von unsern Lokalblättern, sondern auch von sehr renommierten in- und ausländischen. Es wurde gar ein eigener Dokumentarfilm über die Entstehung gedreht, auch an der Einweihung in Rom waren viele prominente Journalisten.

Eine Aufgabe lag mir allerdings noch ziemlich auf dem Magen: meine Frau Cecilia und ich waren offiziell eingeladen für die Einweihung der Orgel, am Samstag, 14. Dezember 2002 in der Sixtinischen Kapelle. Da war sehr viel Prominenz angesagt; wir waren schon eher im Zweifel, ob wir zwei Land-Eier da nicht unangenehm auffallen würden. Alles verlief jedoch glänzend, wir wurden richtiggehend verwöhnt!

Zusammen mit Familie Mathis waren wir schon am Donnerstag in Rom. Ein Schweizergardist aus Steinen machte für uns eine Privatführung durch den Vatikan; auch der Sakristan der Sixtinischen Kapelle liess es sich nicht nehmen, uns seine unermesslichen Schätze im Detail zu zeigen: Tiaren, kostbarste Messgeräte und Gewänder früherer Päpste. Der Zeugmeister der Schweizergarde führte uns durch sein Arsenal mit Waffen, Rüstungen und Uniformen. Am eindrücklichsten war es aber für uns, dass wir mehrere Stunden vollkommen allein in der Sixtinischen Kapelle weilen durften, während die Organisten James Edward Goettsche und Pater Theo Flury (vom Kloster Einsiedeln) die letzten Feinheiten der Orgel für das Konzert vom Samstag durchprobierten.

Bei der Einweihung am späten Samstagnachmittag, mit etwa 160 Gästen, gab es natürlich zuerst einige Reden (Mons. Piero Marini, Zeremonienmeister; Hermann Mathis; Prof. Dr. Batliner, Präsident der „Gedächtnisstiftung Peter Kaiser“). Der feierliche Weiheritus wurde von Kardinalstaatssekretär Angelo Sodano geleitet. Und im musikalischen Teil spielte zuerst James E. Goettsche ein Werk von Joh. Seb. Bach; darauf folgten Gregorianische Antiphonen, dargebracht von den engelhaften Stimmen der Pueri cantores (Sängerknaben des Vatikans), im Wechsel mit Orgel-Improvisationen von Pater Theo Flury, und zuletzt eine gewaltige Pastoralphantasie von Giuseppe Liberto, gespielt von Gianluca Libertucci.

Damit nicht genug. Anschliessend waren etwa 40 handverlesene Gäste – darunter in aller Bescheidenheit und wie auf Nadeln auch Cecilia und ich – von der Stiftung zum Nachtessen im buchstäblich feinsten Roof-Top-Restaurant in Rom eingeladen (Hassler). Da waren wir froh, dass wir uns entschlossen hatten, einige Batzen für anständige schwarze Kleider zu investieren . . . Doch auch hier war das Eis bald gebrochen und wir durften in diesem wahrhaft illustren Kreis (es fehlten weder ein Schweizer Alt-Bundesrat noch der Besitzer der zwei grössten Brauereien von München usf., ganz abgesehen von den hohen Klerikern) einen sehr vergnüglichen und angenehmen Abend verbringen.

(Bei der Einweihung sickerte übrigens durch, dass man allgemein so begeistert von der Orgel sei, dass man sie wohl kaum mehr von ihrem jetzigen Standort wegbewegen werde. Ohnehin besteht ihr Hintergrund „nur“ aus riesigen gemalten Vorhängen, und da passt sie hin, wie wenn sie schon immer da gestanden hätte.)

Wiederholt wurde ich gefragt, ob ich nicht diese schöne Arbeit, in recht hohem Alter (ich werde im Januar 2003 dreiundsiebzig) als „Krönung eines Lebenswerkes“ empfinde. Nun, ich muss ehrlich zugeben, dass dies so ist; in meiner langen Tätigkeit als Schnitzler – Lehrbeginn anno 1945 – habe ich naturgemäss immer wieder kleinere Höhepunkte erlebt, aber auch harte Schläge blieben nicht aus. Da darf ich mich wohl, zusammen mit Familie und Mitarbeitern, mit grosser Dankbarkeit an diesem Gelingen von Herzen freuen. Doch bete ich darum, dadurch nicht dem Grössenwahn zu verfallen; denn vermutlich werden auch wieder andere Zeiten kommen!

KUNST und HANDWERK

Ein paar Bemerkungen von Babel (leicht gekürzt)

www.writershome.com/babel-lon/babel-current.htm

Übersetzung JS – Babel ARTS.doc

„Als ein Handwerker (in Holz, Worten und andern Materialien) fühlte ich stets etwas Unmut gegenüber jenen, die jede Bemühung um künstlerischen Ausdruck kritisieren, ob dieser Ausdruck nun mit einem Hammer, einem Pinsel, einem Bleistift, einem Webstuhl oder mit Pflanzenfarben auf Gesteinsflächen vollbracht wird. Der vielleicht schönste Faule Zauber dieser Art von Heuchelei findet sich in der LA Story von Steve Martin, wenn er in einem Kunstmuseum den emotionellen Eindruck eines grossen Gemäldes beschreibt, indem er seinen Freunden alle zu sehenden künstlerischen Details schildert; wenn die Kamera schliesslich zur Leinwand schwenkt, ist diese effektiv leer. Dieser satirische Sketch umschreibt die Art, wie ich von Kunstkritikern im Allgemeinen denke, gleich was sie kritisieren. Sie sind so verliebt in ihre eigene Erkenntnis und angeblichen Wissens-Tiefgang, dass sie gar nicht anders können, als Seite um Seite mit Interpretationen zu füllen, die auf ihren eigenen Ansichten anstatt auf offensichtlicher Evidenz oder sachlichem Wissen gründen.

Ich bin auch nicht einverstanden mit der Annahme, die behauptet, das Handwerk sei ein Modus, den Betrachter rational zu informieren, während nur die Kunst einen in einer einzigartigen Weise bewegen könne. Tatsache ist, dass unabhängig vom Medium der Unterschied zwischen Kunst und Handwerk vom Betrachter abhängt („Art is in the eye of the beholder“). Viele Male war ich beim Betrachten der kniffligen Perfektion der Holzkonstruktion einer klassischen Gitarre in einzigartiger Weise berührt, von den Kurven eines handgemachten Möbels oder dem vollkommen effizienten Design eines Werkzeugs, die alle nur als Beispiele von feinem Handwerk erachtet würden. Auf der andern Seite würde ich die Mona Lisa nicht mal aufgrund einer Wette in meinem Haus aufhängen, noch würde ich für ein Fabergé-Ei mehr als den Flohmarktpreis bezahlen.

Natürlich antwortet der Kritiker darauf, ich hätte nicht genug Erfahrung, oder nicht genügend studiert oder ausreichend Klassen für das Kunstverständnis besucht; im wesentlichen hätte ich weder das Wissen noch die „Erziehung“, um Kunst zu verstehen und zu schätzen. Entschuldigen sie, aber das ist ein Haufen Kuhd… Nur jene, deren Vertrauen in die eigene Meinung sehr schwach ist, müssen sich mit einer langen Liste von akademischen Leistungen und/oder mit lebenslanger Erfahrung rechtfertigen.

Kritiker dienen einem wertvollen Zweck in dem Sinne, dass, wenn einer ihre Vorlieben und Abneigungen kennt, er fair einschätzen kann, wie sie persönlich auf das zu Kritisierende reagieren werden. Als Bannerträger der wahren künstlerischen „Werte“ sind sie so nutzlos wie (setzen sie hier ihre eigene Analogie ein).

Vielleicht die grössten Missetäter sind (für mich) jene, die Literatur und Kunstverstand an unseren Schulen und Colleges lehren. Das Werk eines schon lange gestorbenen Autors oder Künstlers vorzunehmen und es nach irgendwelchen akademischen Regeln zu interpretieren mag eine amüsante und anregende Übung sein. Aber dann der Anspruch auf eine gültige Meinung darüber, was der Autor tatsächlich sagte, was die Symbolik wirklich bedeutet (wobei es oft gar keine Symbolik, sondern reines Handwerk ist), ist ebenso lächerlich wie der Anspruch irgend eines Fundamentalisten, genau zu wissen, was ein Satz in der Bibel bedeutet. Sogar Shakespeare, der heute als literarischer Künstler ersten Grades geschätzt ist, war zu seiner Zeit nur ein Geschäftsmann, ein Handwerker, der versuchte, seine Arbeit nach seinen besten Fähigkeiten zu vervollkommnen.

Eine andere Frage taucht auf in der Debatte darüber, was Kunst sei und was nicht, nämlich: Gibt es Kunst in der Natur?

Humanisten neigen dazu, Natur und Evolution als ein Bündel von wissenschaftlichen Umständen zu denken, weder Handwerk noch Kunst, sondern ganz einfach das Werk grundlegender Gesetze und des Zufalls. Natürlich resultieren einige der wunderbarsten Malereien, Texte, Skulpturen usw. aus dem Versuch, Zufälligkeiten der Natur getreulich wiederzugeben; und keine solche Kopie kann je so gut sein wie das Original. Das heisst, um zu sagen, es gebe Kunst in der Natur, muss man einen Künstler voraussetzen, und folglich einen Gott oder so etwas. Doch jene, die sagen es gäbe in der Natur keine Kunst verdammen damit auch all jene, die versucht haben, sie als Kunst zu darzustellen – wenn im Original keine Kunst ist, dann ist die Hoffnung klein, dass sie dann auf magische Art in der Kopie erscheine. In diesem Fall könnten nur die Abstrakten und die Impressionisten als wirkliche Künstler erachtet werden.

Also was ist nun Kunst und was ist Handwerk? Gibt es da eine magische künstliche Grenze, welche ein Handwerker eventuell überschreiten kann, auch wenn er nie etwas anderes versucht hat, als sein Handwerk zu perfektionieren? Oder ist dieses Territorium jenen verboten, die sich weigerten, die Ansichten der Kritiker und die Geschichte der „echten“ Kunst zu erlernen. Oder gibt es „unbeabsichtigte“ Kunst; kann irgendein Handwerker die Linie unbewusst überschreiten, einfach durch Zufall? Vielleicht könnte ein Hinterwäldler-Mechaniker mit drittklassiger Ausbildung und einem Schweissbrenner unbewusst eine Metallskulptur schaffen, die in ihrer Macht, die Seele zu bewegen, mit den Werken von Michelangelo, Van Gogh oder Da Vinci rivalisiert. Aber würde dies je als etwas Besseres denn Handwerk oder „Volkskunst“ anerkannt werden? Derweil schiessen „richtige“ Künstler mit dem Gewehr auf farbgefüllte Ballons, baumeln an Seilen herum um Farbe zufällig auf riesigen Leinwänden auszubreiten, oder malen Abbilder von Campbell-Suppen-Dosen, oder schreiben lange unverständliche Manifeste (Dichtung oder „Tatsachenbericht“) voll ihrer eigenen schulmeisterlichen Ansichten.

In der Tat glaube ich, dass genau wegen den elitären Kritikastern Viele ihr Streben aufgeben, „Künstler“ zu werden. Ich zum Beispiel habe mich weitgehend darauf beschränkt, ein einfacher Handwerker zu sein, mit geringer Hoffnung, in meiner Schriftsteller-Karriere je ein wahrer „Künstler“ zu werden. Schliesslich ist das was ich tue so sehr vom Handwerk beeinflusst, so buchstäblich ungeschult, dass keine reale Hoffnung besteht, dass ich beim Schreiben je ein Niveau erreiche, das irgend ein Kritiker als „Kunst“ bezeichnen würde. Ein Teil davon rührt vom kommerziellen Aspekt meiner Bemühungen her; nämlich dass fast alles was ich tue (notwendigerweise) darauf gerichtet ist, Geld zu machen. Nach meiner Ansicht ist der wahre Künstler, ungeachtet dessen was die Kritiker sagen, jener oder jene, die das tun was sie tun, weil sie nicht anders können, weil sie es einfach tun müssen, und nicht weil sie je beabsichtigen, ihr Werk zu verkaufen oder zu vermarkten.“

Und zum Abrunden noch ein paar Gedanken von Carl Spitteler

(1854 – 1924, Literatur-Nobelpreis 1919):

Wer statt des jeweiligen Bedürfnisses sein Bildungsgewissen zu Rate zieht, wer jeder Kunstgelegenheit auf jedem Gebiet in jedem Augenblick glaubt Folge leisten zu müssen, der ist kein neidenswerter, wohl aber ein meidenswerter Mensch, vor welchem jeder Erfahrene im weiten Bogen vorüberzieht; denn nicht die Kunst, die freie, edle Göttin ist es, welche ihn inspiriert, sondern die Kunstscholastik. Diese anspruchsvolle und im Grunde doch so fruchtlose Wissenschaft hat die falsche, krampfhafte Kunstbildungswut auf dem Gewissen. Es gibt jedoch ein vortreffliches Heilmittel dagegen, nämlich das schöne Wort: »Ich verstehe nichts davon«. Wie erlösend für den Hörer wie für den Sprechenden wirkt dieses Wort, wo es jemals ertönt! Eigentlich sollte jedermann diesen Satz, dessen Aussprache ein wenig schwierig zu sein scheint, sprechen lernen; denn derselbe sagt die volle Wahrheit, da sich niemand anmaßen darf, in allen Gebieten der Kunst mit dem Herzen zu Hause zu sein. Freilich setzt man sich mit jedem Geständnis der Gefahr einer Unhöflichkeit von seiten schlechterzogener Menschen aus; allein das ist im Grunde ein neuer Gewinn, indem es uns lehrt, nicht mit dem ersten besten in ein Gespräch einzutreten. Eine schlechte Erziehung aber nenne ich es, wenn einer dem andern wegen dessen wirklicher oder vermeintlicher Unempfindlichkeit oder Unwissenheit in Kunstsachen glaubt etwas Unangenehmes bemerken zu dürfen, denn so wie niemand zum Kunstgenuß verpflichtet ist, so darf sich auch niemand unterfangen, seinem Nächsten ein Kunstexamen abzufordern. Es wäre wünschenswert, wenn sich in dieser Beziehung die Begriffe von Höflichkeit etwas verfeinerten, denn bei den meisten stammt das ruhelose und ruhestörende Kunstbildungsbedürfnis einfach aus der Furcht vor der gestrengen Allerweltsinspektion in Gesellschaften, Eisenbahnwagen und Gasthöfen. Sobald wir jedoch die kunstgebildeten Grobheiten den ungebildeten Grobheiten gleichstellen, wird der erschreckend hohe Spiegel der Bildungsflut urplötzlich sinken, wie denn diejenigen Völker, bei welchen ein schärferer Höflichkeitstakt im Gespräch waltet, die Kunstheuchelei kaum kennen.

Du Tropf!

Nicht mit Pfiffen wird Kunst begriffen;

Denk einfach und ernst, und schaff, bis Du’s lernst.